Le malattie genetiche della pelle costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni rare, spesso croniche, che possono influenzare significativamente la qualità della vita di chi ne è affetto. Tra queste, l’ittiosi rappresenta una delle più note, caratterizzata da un’eccessiva desquamazione della pelle, che porta a ispessimento cutaneo, secchezza estrema e, nei casi più gravi, difficoltà nei movimenti e disagio sociale. Questa condizione ha un’origine genetica e si manifesta con sintomi di varia intensità a seconda della forma specifica della patologia. Sebbene non esista una cura definitiva, la ricerca scientifica ha fatto passi avanti nello sviluppo di terapie che aiutano a gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Attraverso un’analisi approfondita delle cause, della diagnosi e delle opzioni terapeutiche disponibili, il mio obiettivo è fornire una panoramica chiara e aggiornata sull’ittiosi e sulle prospettive future per chi convive con questa malattia.

Cos’è l’ittiosi e come si manifesta?

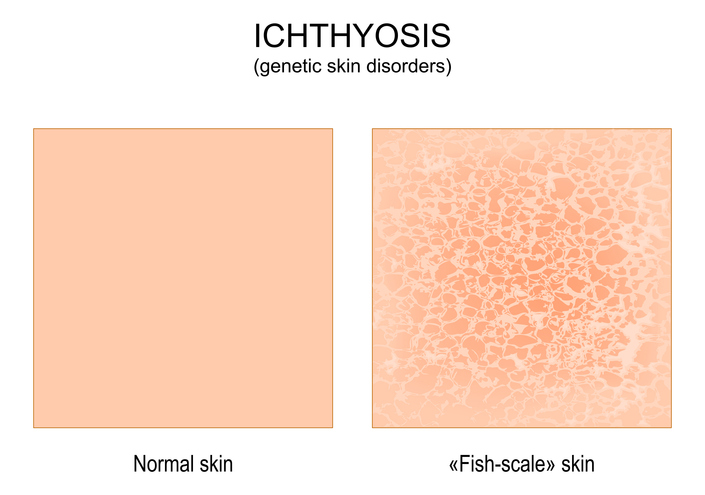

L’ittiosi è una patologia genetica rara che provoca una desquamazione eccessiva della pelle, rendendola ispessita e ruvida al tatto. Il nome stesso deriva dal greco ichthys, che significa “pesce”, in riferimento all’aspetto squamoso della pelle. Esistono diverse forme di ittiosi, che variano per gravità e caratteristiche cliniche. L’ittiosi volgare, ad esempio, è la forma più comune e si presenta con pelle secca e squame fini, mentre forme più gravi, come l’ittiosi lamellare o l’ittiosi arlecchino, comportano un ispessimento cutaneo più marcato e possono essere visibili già alla nascita. Le zone più colpite sono generalmente le gambe, le braccia e il tronco, ma nei casi più severi la condizione può interessare tutto il corpo. Le persone affette da ittiosi spesso sperimentano una pelle estremamente secca, che può causare prurito, tensione cutanea e, in alcuni casi, difficoltà nei movimenti.

Cause genetiche e meccanismi della malattia

L’ittiosi è causata da mutazioni genetiche che influenzano il normale processo di rigenerazione cutanea. In molti casi, la trasmissione avviene in modo autosomico recessivo, il che significa che entrambi i genitori devono essere portatori della mutazione affinché la malattia si manifesti nei figli. Le forme più comuni, come l’ittiosi volgare, sono legate a mutazioni nel gene della filaggrina, una proteina essenziale per la formazione della barriera cutanea. Altre forme più gravi, come l’ittiosi lamellare, sono associate a mutazioni in geni come TGM1 (transglutaminasi 1), coinvolto nella formazione dell’involucro cornificato della pelle. Queste alterazioni compromettono la capacità della pelle di trattenere l’acqua e di rinnovare correttamente lo strato superficiale, portando alla tipica desquamazione e secchezza.

Diagnosi precoce e strumenti di identificazione

L’ittiosi può essere diagnosticata fin dalla nascita, soprattutto nelle forme più severe. Nei casi più lievi, i sintomi tendono a manifestarsi nei primi anni di vita, spesso entro i due anni. La diagnosi si basa principalmente sull’osservazione clinica dei sintomi, ma può essere confermata attraverso test genetici, che individuano le mutazioni responsabili della malattia. Un’altra tecnica diagnostica è l’analisi istologica della pelle, che consiste nell’esaminare un piccolo campione di tessuto al microscopio per identificare eventuali anomalie dello strato corneo. Per le famiglie con una storia di ittiosi, sono disponibili anche test genetici prenatali, che permettono di individuare la presenza della mutazione già durante la gravidanza.

Opzioni terapeutiche e strategie di gestione

Attualmente, non esiste una cura definitiva per l’ittiosi, poiché si tratta di una malattia genetica. Tuttavia, diversi trattamenti possono aiutare a gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita. L’approccio terapeutico principale è l’idratazione intensiva della pelle, mediante l’uso di creme emollienti arricchite con urea o acido lattico, che aiutano a trattenere l’umidità e a ridurre la desquamazione. Nei casi più gravi, possono essere prescritti retinoidi orali, come l’acitretina, farmaci che accelerano il ricambio cellulare e riducono l’ispessimento cutaneo. Tuttavia, questi farmaci possono avere effetti collaterali importanti e devono essere utilizzati sotto stretto controllo medico. Negli ultimi anni, sono stati sviluppati nuovi trattamenti topici, come pomate a base di ceramidi e acido salicilico, che mirano a ripristinare la barriera cutanea compromessa. Alcuni studi suggeriscono che l’uso di terapie geniche e tecnologie di editing genetico potrebbe rappresentare una strada promettente per il futuro, anche se attualmente queste tecniche sono ancora in fase sperimentale.

Le prospettive della ricerca scientifica

La ricerca sull’ittiosi è in continua evoluzione. Recenti studi hanno dimostrato che l’utilizzo di nuovi retinoidi può ridurre significativamente la desquamazione senza gli effetti collaterali tipici delle terapie precedenti. Un’altra area di interesse è la terapia genica: esperimenti preclinici condotti su modelli murini hanno utilizzato la tecnologia CRISPR-Cas9 per correggere le mutazioni genetiche responsabili della malattia, con risultati incoraggianti. Inoltre, sono in fase di studio fattori di crescita topici che potrebbero stimolare la rigenerazione della pelle e migliorare la sua funzione barriera. Sebbene molte di queste terapie siano ancora sperimentali, rappresentano un passo importante nella comprensione e nel trattamento dell’ittiosi.

Vivere con l’ittiosi: consigli per i pazienti e le famiglie

Affrontare l’ittiosi può essere una sfida, ma con le giuste strategie è possibile gestire la malattia in modo efficace. Mantenere una routine di cura della pelle rigorosa è essenziale: applicare quotidianamente creme idratanti e proteggere la pelle dai fattori esterni, come il freddo e il vento, può ridurre i sintomi e migliorare il benessere generale. Un altro aspetto fondamentale è il supporto psicologico. La visibilità della malattia può essere un problema, soprattutto per i bambini e gli adolescenti, e il sostegno di familiari, amici e gruppi di pazienti può fare la differenza. È importante, inoltre, rimanere aggiornati sui progressi della ricerca e sulle nuove terapie disponibili, per poter valutare eventuali trattamenti innovativi con il proprio medico. L’ittiosi è una condizione complessa, ma con una gestione adeguata e con il supporto della comunità scientifica, i pazienti possono condurre una vita soddisfacente e attiva. La ricerca continua a fare passi avanti, offrendo nuove speranze per il futuro di chi vive con questa malattia.

Silvia Trevaini

VideoNews